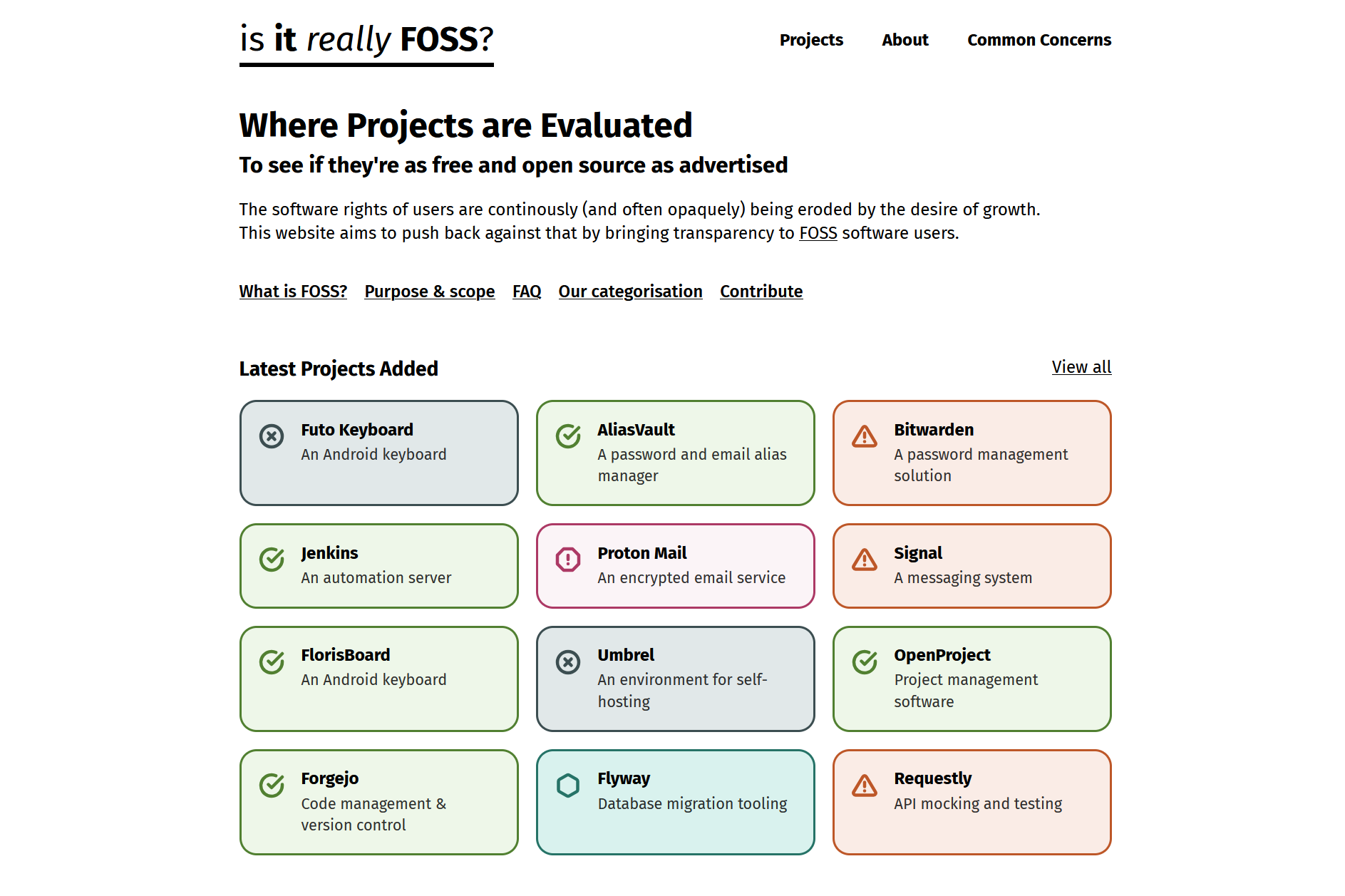

Wer kennt das nicht? Ein vielversprechendes Software-Projekt wirbt mit „Open Source“ und „FOSS“ – doch beim genaueren Hinsehen entpuppen sich die Lizenzbedingungen als überraschend restriktiv, oder wichtige Komponenten bleiben proprietär. Diese Grauzone zwischen echtem FOSS und geschicktem Marketing hat Dan Brown dazu bewogen, die Website „Is it really FOSS?“ zu entwickeln – ein Projekt, das längst überfällig war. Was das Projekt besonders auszeichnet, ist sein differenzierter Blick auf die FOSS-Landschaft. Statt der üblichen Schwarz-Weiß-Malerei „Open Source oder nicht“ arbeitet die Website mit fünf klar abgegrenzten Kategorien. Diese reichen von „vollständig FOSS“ über „Open Core mit transparenter Trennung“ bis hin zu „nicht FOSS, aber mit problematischen Marketing-Praktiken“. Dieser nuancierte Ansatz spiegelt wider, was viele Praktiker längst wissen: Die Realität moderner Software-Entwicklung ist komplexer geworden. Hybride Geschäftsmodelle sind die Regel, nicht die Ausnahme. Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr „Ist es Open Source?“, sondern „Wie transparent geht das Projekt mit seinen Lizenzierungsmodellen um?“

Bei der Bewertung berücksichtigt das Projekt mehrere Aspekte gleichzeitig: Wie klar kommuniziert ein Projekt seine Lizenzierung? Stimmen Marketing-Botschaften mit der tatsächlichen Verfügbarkeit überein? Welche Geschäftsmodelle stehen dahinter, und wie beeinflussen sie die praktischen Freiheiten der Nutzer? Diese Herangehensweise zeigt ein tiefes Verständnis dafür, dass FOSS nicht nur eine technische, sondern auch eine soziale Angelegenheit ist. Es geht nicht nur darum, ob der Quellcode verfügbar ist, sondern auch darum, ob Nutzer und Entwickler realistische Möglichkeiten haben, diesen Code zu verstehen, zu modifizieren und weiterzuentwickeln. Besonders interessant ist die Position des Projekts zu sogenannten „Delayed Open Source“-Lizenzen. Während manche Beobachter diese als Kompromiss zwischen kommerziellen Interessen und FOSS-Prinzipien betrachten, zieht „Is it really FOSS?“ hier eine klare Linie: Wer heute proprietäre Software verkauft und erst in einigen Jahren den Quellcode freigibt, betreibt kein FOSS.

Die Begründung leuchtet ein: In der schnelllebigen Software-Welt können wenige Jahre den Unterschied zwischen einem nutzbaren Fork und einem archäologischen Artefakt ausmachen. Wer heute MongoDB oder Elastic Search forken möchte, braucht Zugang zur aktuellen Codebasis – nicht zu einer Version von vor drei Jahren. Der Quellcode der Website ist auf Codeberg verfügbar, die Community wird explizit zur Mitarbeit eingeladen, und die Grenzen der eigenen Bewertungen werden offen kommuniziert. Die Macher betonen, dass ihre Einschätzungen subjektive Elemente enthalten und keinesfalls als Rechtsberatung verstanden werden sollten. Entwickler, die neue Dependencies evaluieren, finden hier strukturierte Informationen über potenzielle Lizenz-Fallstricke. Organisations-Entscheider erhalten Einblicke in die langfristigen Risiken verschiedener Lizenzierungsmodelle. Compliance-Teams können die Bewertungen als Ausgangspunkt für ihre eigenen Analysen nutzen. Dabei geht es nicht darum, nicht-FOSS-Software zu verteufeln. Das Projekt macht deutlich, dass proprietäre Lizenzen ihre Berechtigung haben – problematisch wird es nur, wenn diese als etwas anderes vermarktet werden, als sie tatsächlich sind.

„Is it really FOSS?“ füllt eine wichtige Lücke im FOSS-Ökosystem. Während die großen Organisationen wie FSF und OSI die theoretischen Grundlagen definieren, fehlte bislang eine systematische Bewertung der praktischen Umsetzung dieser Prinzipien. Das Projekt schlägt eine Brücke zwischen Theorie und Praxis und macht dabei die oft unsichtbaren Spannungen zwischen kommerziellen Interessen und FOSS-Idealen sichtbar. „Open Source“ wird zunehmend zum Marketing-Begriff wird, deshalb braucht es solche Projekte, die den Begriff wieder einordnen mit Inhalt füllen.